更年期は冷え性が悪化?原因&対策

公開日:2025年11月3日

40代を過ぎると、若い頃には気にならなかった冷えを感じやすくなるもの。冷房の風が辛く感じたり、足先の冷えで眠れなくなるという声が聞かれます。

この背景には、更年期に伴うホルモンの変化が深く関わっています。体の変化に合わせた対策を取り入れ、毎日をより快適に過ごせる体を目指していきましょう。

更年期の冷えの特徴「冷えのぼせ」とは

更年期に入ると、手足は冷たいのに顔や上半身がほてるという不思議な症状を経験する方が増えてきます。 これが「冷えのぼせ」と呼ばれる状態です。

女性ホルモンのエストロゲンが減少すると、自律神経のバランスが乱れやすくなります*1。 自律神経は体温調節を担っているため、更年期には血管の収縮と拡張がうまくコントロールできなくなるのです。 その結果、下半身の血流が滞って冷えを感じる一方で、上半身には血液が集まってほてりやのぼせが同時に起こります。

ホットフラッシュと冷えという相反する症状を感じるため、体温調節が難しく、服装選びにも悩まされがちです。エアコンの温度設定一つとっても、周囲と感じ方が違って困ることも少なくありません。

40代以降は意識したい冷えを防ぐ習慣

更年期の冷えには、日々の生活習慣が大きく影響します。 特に40代以降は基礎代謝が落ちて体が冷えやすくなるため、予防のための対策が必要です。

まず大切なのは、体を温める食材を積極的に取り入れること。 根菜類やしょうが、ねぎなどの薬味、発酵食品などは体を内側から温めてくれます。 冷たい飲み物ばかりではなく、常温や温かい飲み物を選ぶのもポイントです。

入浴もシャワーだけで済ませず、湯船にゆっくり浸かる時間を作りましょう。 38〜40度のぬるめのお湯に15分程度浸かると、体の芯まで温まって自律神経も整いやすくなります。

服装では、首・手首・足首の「三首」を冷やさないことを心がけるとよいでしょう。 この部分には太い血管が通っているため、温めると効率的に全身が温まります。 腹巻きやレッグウォーマーなども活用して、下半身の冷えをしっかりガードしましょう。

冷えに効く3つのケア

【筋トレ・漢方・ツボ】

生活習慣を見直したうえで、さらに積極的なケアを取り入れると冷え対策の効果が高まります。 ここでは、体質改善につながる3つの方法をご紹介します。

1.筋トレ

筋肉は、体の中で最も多くの熱を生み出す組織です。 特に下半身には大きな筋肉が集まっているため、スクワットやかかと上げといった運動が効果的です。

まずは1日10回程度の軽いスクワットから始めてみましょう。 椅子につかまって行えば、運動習慣がない方でも無理なく続けられます。

ふくらはぎを鍛えるかかと上げ運動も、立ったまま気軽にできるので隙間時間におすすめ。 筋肉量が増えることで基礎代謝が高まり、冷えにくい体につながります。

2.漢方

東洋医学では、冷えのタイプに合わせた漢方薬が用いられます。

当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)は、冷え性で体力があまりない方によく処方される漢方です。血流を改善して体を温める働きがあるとされています*2。

加味逍遙散(かみしょうようさん)は、冷えとのぼせの両方がある方に向いているといわれます*3。

漢方は体質によって合うものが異なるため、専門家に相談して自分に適したものを選ぶことが大切です。

3.ツボ

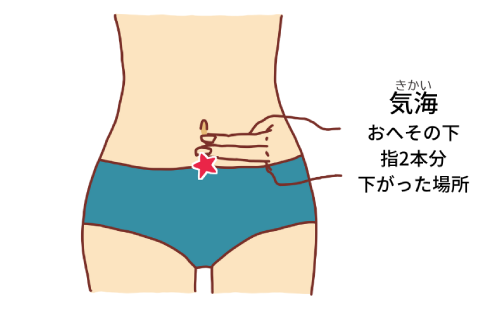

冷え対策には、ツボを刺激する方法もあります。 代表的なのは「三陰交(さんいんこう)」と「気海(きかい)」です。

三陰交:内くるぶしから指4本分上にあるツボで、冷えや婦人科系の不調に用いられる

気海:おへその下、指2本分の位置にあり、下半身の冷えにはたらきかける

押すときは“痛気持ちいい”と感じる程度の強さで、5秒ほどが目安。お風呂上がりなど体が温まっているタイミングに行うと、より効果を感じやすくなります。

更年期の冷えは、一気に解決するのは難しいもの。生活習慣の工夫やケアを続けて、少しずつ冷えを改善しましょう。

執筆者

立岩 奈緒

看護師・医療コラムライター

看護師として、9年間病院で勤務。

血液内科・神経内科・整形外科・婦人科外科・泌尿器科を経験。

現在は3児の母として家事・育児に奮闘しながら、Webライターとして医療・健康に関するコラムの執筆をしています。

読者の皆さまが抱える悩みや不安に寄り添い、少しでもお役に立てる情報をお届けできれば幸いです。

関連サービス

オンライン相談

よりそって話を聞いてくれる

婦人科の先生と出会えます

産婦人科専門医/医学博士

京都大学医学部卒業後、東京大学大学院にて医学博士号を取得。

「産婦人科を受診するハードルを下げたい」という思いから、2024年渋谷にクリニックを開業。 双子を含む4人の子どもを育てながら、テレビやネットニュースなど各種メディアにもコメンテーターとして出演している。

著書に『シン・働き方 ~女性活躍の処方箋~』があり、 SNS総フォロワー数3万人の「医療インフルエンサー」としても情報発信を続けている。

- J:COM トップ

- サービス紹介

- 女性の健康相談

- 女性の健康相談のお役立ちコラム

- 更年期は冷え性が悪化?原因&対策