電力自由化の仕組みを分かりやすく解説!

公開日:2016年3月18日

更新日:2025年10月14日

2016年4月1日より、「電力の小売全面自由化」(以下、電力自由化)が始まりました。電力自由化によってさまざまな小売電気事業者が登場し、さまざまな料金プランを提供しています。しかし、もしかするとまだよくご存知ない方もいるかもしれません。そこで今回は、電力自由化の仕組みを分かりやすく解説します。

はじめに、電気が家庭に届くまでの行程は「つくる」「運ぶ」「販売する」の大きく3つに分かれ、それぞれ「発電事業者」「送配電事業者」「小売電気事業者」が担当しています。

- ■発電事業者(電力をつくる)

- ■送配電事業者(電力の送配電を管理する)

- ■小売電気事業者(電力を販売する)

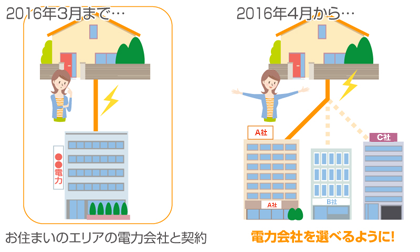

電力自由化までは家庭向けの電力は、この3つの行程を地域の電力会社※1が地域独占で行ってきました。関東地方にお住まいの方は東京電力、関西地方にお住まいの方は関西電力が発電、送配電、そして販売する電力を買うしか選択肢はありませんでした。しかし、電力自由化にともない、東京電力などの地域の電力会社※1110社だけでなく、経済産業省の審査・登録を経た新たな企業が、家庭やコンビニなどの小規模商店に直接、電力を販売できるようになりました。

新規参入する企業は自前の発電所で発電するか、市場などで電力を調達するなどして、送配電事業者(地域の電力会社※1の送配電部門)の設備(送配電網や変電所)を使用して、家庭まで電力を供給します。一方、これまで地域独占だった地域の電力会社※1は、お互いの地域を超えて電力販売できるようになります。たとえば、東京電力が関西地域の家庭に電力を販売することも可能になりました。

その結果、消費者は電力小売事業者と料金プランを、複数の選択肢の中から自由に選べるようになるというわけです。

「自由化」で電気は安くなるの?

かつてNTTの民営化と通信自由化が実施された際、複数の企業が通信事業に参入することで、さまざまな料金プランやサービスが登場。消費者は自分の好みで、より安く、サービスのいい会社を選べるようになりました。電力自由化でも、さまざまな業種の企業が家庭向けの電力販売に参入することで競争が起こり、多様な料金プランやサービスの提供が期待されています。

たとえば、ガス会社や通信会社、石油会社などが自社サービスとのセット割引や、異業種との提携で、さまざまな料金プランを提供しています。かしこく電力会社を選べば電気代を安く抑え、多様なサービスを受けられるようになっています。

電力会社以外でも供給に心配はないの?

他業種から参入する新規事業者の中には、電力供給の実績がない企業や小規模な企業など、既存の電力会社のように安定供給が可能なのか、不安を感じる方もいるかもしれません。たとえば、「停電が頻繁に起きたりしない?」といった不安です。

しかし、このような心配はいりません。送配電事業者は、電力の適切な需給バランス管理を行っています。また、消費者が電力の供給を止められることがないよう、セーフティネットとして最終的な電力の供給を義務付けられています(送配電事業者は政府が特別に許可した企業以外は参入不可)。このため、自分が契約した会社が倒産したり、電力販売から撤退するような場合も、送配電事業者が代行して電力を供給するため、停電する心配はありません(ただし、この場合は契約先を変更する必要があります)。

自由に電力会社を選ぶことができる時代。この機会に一度、自宅の電力使用状況などを見直し、自身の生活スタイルに合った料金プランやサービスを比較検討してみてはいかがでしょうか?

- 旧一般電気事業者

<出典>

- 経済産業省資源エネルギー庁「電気事業制度について」

https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/summary/ - 電力比較サイト エネチェンジ「電力自由化」

https://enechange.jp/articles/liberalization - 電力比較サイト エネチェンジ「元東京電力・執行役員がわかりやすく解説!知らなきゃ損する電力自由化」

https://enechange.jp/articles/denryoku-jiyuka - 価格.com「わかりやすい!電力自由化」

http://kakaku.com/energy/articlegroup/?en_articleGroup=1 - 『日経トレンディ2016年3月号』(日経BP社) 「こうすれば安くなる! 得する損する 電力自由化」

- 『週刊東洋経済 2016年2月20日号』(東洋経済新報社) 「イチからわかる 電力自由化!」