M.2 SSDとは?特徴と選び方・取り付け方まですべて解説

公開日:2025年7月31日

更新日:2026年1月13日

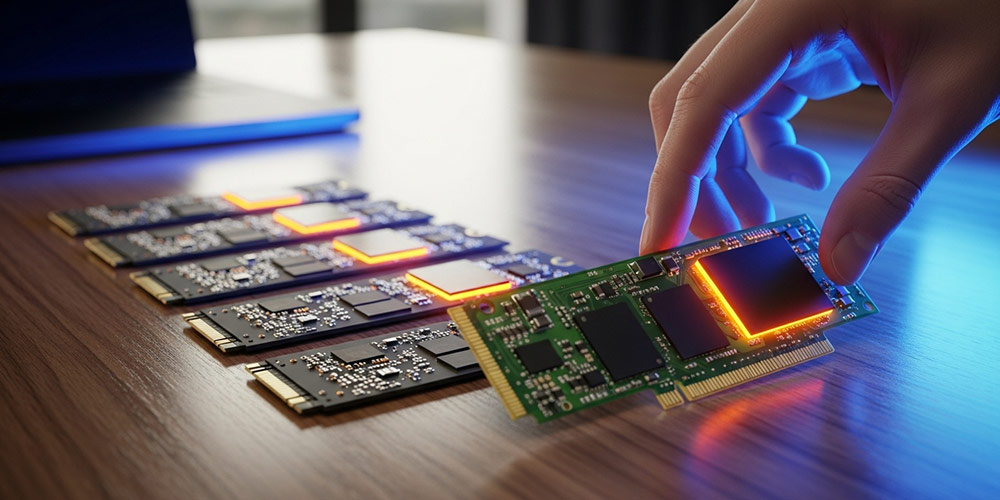

パソコンの動作が遅い、容量が足りない、起動に時間がかかるなど、そんな不満を感じている方にとって、おすすめしたい改善手段のひとつが「M.2 SSDの導入」です。

近年では小型で高性能なストレージとして注目を集めており、デスクトップでもノートでも、その恩恵は大きくなっています。

本記事では、導入時に押さえておきたい基本的な準備から取り付けの際の注意点までを、これからM.2 SSDの導入を検討していてる方に向けてわかりやすく解説していきます。

M.2 SSDとは?

M.2 SSDとは、従来のSSDやHDDと比べて大きく進化した次世代のストレージ規格です。

HDD(ハードディスクドライブ)は機械的な構造を持っており、読み書きに時間がかかるという弱点がありました。その後登場した2.5インチ型のSATA接続SSDは、HDDより高速で静音・省電力が強みでしたが、ケーブル接続やサイズ面での制限がありました。

こうした背景の中で2014年、Intelの9シリーズマザーボード以降に対応したM.2規格が登場しました。これは小型ノートパソコンや省スペースPCの需要が増えたことにより、ストレージの小型化と高速化を目的に開発されました。

M.2 SSDの中でも、PCI Express接続によるNVMe対応モデルは従来のSATA接続SSDよりもはるかに高速なデータ転送が可能です。これにより、起動時間やアプリの動作速度、データ処理性能がアップし、パソコン全体の体感速度が大幅に向上しました。

このようにM.2 SSDは、サイズ・速度・接続方式の3点において、従来のストレージと明確な違いがあり、特に高性能化・省スペース化を求める現代のPC環境に最適なストレージと言えます。

従来のSSDと何が違う?サイズと形状の特徴

SSDには主に2.5インチ型とM.2型の2種類の規格が存在し、それぞれ形状や接続方法が大きく異なります。2.5インチSSDはSATAインターフェースを用い、HDDと同様にケースに収められた形状で、パソコンにケーブルで接続する仕様です。

対して、M.2 SSDは基板むき出しの形状で、マザーボード上の専用スロットに直接差し込むことで取り付けが可能です。

M.2 SSDはサイズ展開も豊富で、デバイスに応じて柔軟に選べます。小型化によりノートPCやタブレットへの搭載が容易になる一方で、放熱スペースの少なさやスロットとの互換性の確認が必要などのデメリットが挙げられます。

M.2 SSDの種類と規格

M.2 SSDは、主に「キー形状」「接続方式」「サイズ(フォームファクタ)」の3つで分類されます。

まず、キー形状には「M-Key」「B-Key」「B&M-Key」の3種類があり、マザーボード上のM.2スロットと一致するものを選ぶ必要があります。形状が合わなければ物理的に装着できません。

次に、接続方式としては「NVMe(PCIe)」と「SATA」の2種類があります。NVMeは高速なデータ転送を実現する一方、SATAは速度が遅いものの高い互換性が特徴です。

一般的なM.2 SSDではNVMe接続が主流で、接続方式によって性能が大きく異なるため、使用用途(高速処理が必要かどうか)に応じて選ぶのが重要になります。

キー形状と接続方式は対応関係にあるため、購入時はマザーボードのスロット規格との適合性を確認しておきましょう。

サイズ規格(2242/2260/2280)の見分け方

M.2 SSDのサイズは「Type 2242」「Type 2260」「Type 2280」のように分類されており、これは幅と長さをmm単位で示したものです。たとえば、「Type 2280」は幅22mm・長さ80mmを意味します。同様に、Type 2260は22×60mm、Type 2242は22×42mmとなります。

これらのサイズは、搭載する機器のスペース制約に応じて使い分けられます。以下に対応デバイスの例を表形式でまとめてみました。

| サイズ規格 | 寸法(mm) | 主な用途例 |

|---|---|---|

| Type 2280 | 22×80 | デスクトップPC、ゲーム機 |

| Type 2260 | 22×60 | ノートPC、小型産業機器 (※使用例は少ない) |

| Type 2242 | 22×42 | ノートPC、小型産業機器 |

選択時の注意点としては、搭載先の機器に対応するスロットの長さが十分であるかどうかが重要です。小型のType 2242はType 2280用スロットに装着可能ですが、その逆はできません。また、サイズが合っていても端子形状や接続方式が異なると動作しないため、サイズ・形状・規格をすべて事前に確認することが必要です。

M.2 SSDの特徴

M.2 SSDは、従来のSSDと比べてさらに進化したストレージとして注目を集めています。特に以下の3つの特長が際立っており、パソコンの性能や使い勝手に大きな影響を与えます。

- 高速性

NVMeとPCIe接続により、SATA接続を大きく上回るデータ転送速度を実現。大容量ファイルの読み書きもスムーズです。 - 省スペースと配線不要の構造

マザーボードに直接装着でき、ケーブル接続が不要。内部空間をすっきり保ちやすく、小型デバイスにも対応可能です。 - 発熱と消費電力の特性

高性能なNVMeモデルは発熱と消費電力が増えるため、冷却対策や使用環境に応じた選択が求められます。

以下では、これらの特徴についてそれぞれ詳しく解説していきます。

圧倒的な高速性能が実現する快適なPC体験

M.2 SSDの大きな特長の一つが、NVMeとPCIe接続によって得られる非常に高いデータ転送速度です。従来主流だったSATA3(最大6Gbps)と比べて圧倒的な差であり、大容量のファイルや高解像度の画像・動画、3Dゲームデータなどもスムーズに読み書きが可能となりました。

転送速度の速さは、日々の作業の効率を高めるだけでなく、大きなデータを扱う場面でも時間的なストレスを減らしてくれます。速度と扱いやすさを両立したい人には、強くおすすめしたいSSDです。

省スペース設計で配線不要のスマートな接続

M.2 SSDは、基板むき出しのスティック状の形状をしており、マザーボード上の専用スロットに直接差し込むだけで使用可能です。従来のSSDのようにSATAケーブルや電源ケーブルをつなぐ必要がないため、配線が少なくすむため、パソコン内部をすっきり保てるのが特徴です。

幅は約22mmとコンパクトで、取り付けスペースをとらないため、小型のノートPCやタブレットだけでなく、デスクトップPCにも適しています。

ケース内部に余裕ができることで、空気の流れを妨げずに冷却しやすく、メンテナンスのしやすさにもつながります。配線が少なくすむため見た目もスッキリし、パソコン内部を整理しやすいのが大きな利点です。

発熱と消費電力の特性を知っておこう

M.2 SSDの中でも、NVMe対応モデルは高速なデータ転送が可能であり、処理性能に優れる一方、発熱しやすいという特性があります。長時間の読み書きが続くと、本体温度が上昇し、熱暴走を防ぐ「サーマルスロットリング」という機能が発動して転送速度が落ちることもあります。そのため、ヒートシンクの取り付けやPCケース内の空気の流れを確保するなど、冷却対策は導入前に検討しておくべきです。

また、NVMeモデルはSATA接続のSSDと比べて消費電力も高くなる傾向があります。SATA接続のSSDは性能こそ控えめですが、発熱と電力消費が少なく、静音性や省電力性を重視する場合はおすすめです。SSDは使い方や設置場所に合わせて、消費電力や発熱の影響も考慮して選びましょう。

NVMeとSATAの速度差

M.2 SSDには「SATA接続」と「NVMe(PCIe接続)」の2種類があり、データ転送速度に大きな差があります。SATA3規格の理論最大速度は6Gbpsですが、NVMe接続では最大64Gbps(PCIe Gen4)にも達し、10倍以上の速度差があります。

【速度比較(理論値)】

| 接続方式 | 最大転送速度 |

|---|---|

| SATA3 | 6Gbps |

| PCIe Gen4(NVMe) | 64Gbps |

この差が生まれる背景には、使われている通信方式の違いがあります。SATAはHDD時代から続く汎用的な接続方式で、主に順次処理を前提に設計されています。一方、NVMeはSSDのようなフラッシュメモリ専用に設計された高速通信プロトコルであり、並列処理に優れ、CPUとのやり取りの効率が高くなっています。このため、同じ形状でも中身の規格次第で、体感速度には大きな違いが出ます。

NVMeが圧倒的に速い理由

NVMe(Non-Volatile Memory Express)が高速とされる理由は、単に接続方式にPCIe(PCI-Express)を用いているからではありません。NVMeは、もともとSSDのようなフラッシュメモリ専用に設計された通信プロトコルであり、HDD時代の名残であるSATAのように汎用的な仕組みを転用しているわけではありません。

PCIeはもともと高速なバス規格ですが、NVMeはこれをベースにしながら、大量のデータを並列で処理する構造を持っています。CPUとSSD間のデータのやり取りを効率化することで、読み書きの指示に対する処理遅延が少なく、従来の方式よりもはるかにスムーズな動作が可能となります。

また、PCIeの世代が進むごとに帯域幅が拡張されており、PCIe Gen4では最大40Gbps、Gen6では最大64Gbpsという理論速度が実現されています。これにNVMeの効率的な処理設計が組み合わさることで、4K動画や高画質画像、3Dゲームといった重たいデータのやり取りも快適に行えるのです。

価格差と性能のバランス - 用途別の最適解

M.2 SSDを選ぶ際、注目すべきは「接続規格による価格と性能の違い」です。NVMe(PCIe接続)は、SATA接続に比べて転送速度が圧倒的に高速で、大容量データの処理やゲーム用途に適しています。しかし、価格は高めに設定されており、より高性能な製品ほど価格も上がります。

一方、SATA接続のM.2 SSDは性能面ではNVMeに劣るものの、価格が安く、発熱も少ないため、軽めの作業やコスト重視の構成には適しています。以下に、用途別の最適な接続規格をまとめました。

| 用途 | おすすめ接続規格 | 理由 |

|---|---|---|

| OSの起動・軽作業(文書作成など) | SATA | 発熱が少なく、価格が安価。実測値500MB/s程度で、日常用途には十分対応可能。 |

| 写真や動画の保存・編集 | NVMe(PCIe 3.0) | 実測値2,000〜3,500MB/sと高速で、価格も比較的手頃。一般用途と性能のバランスが良い。 |

| ゲームや大容量データ処理 | NVMe(PCIe 4.0) | 最大8,000MB/sの理論速度。ゲーム・編集・大量データ処理などに最適。 |

| モバイル・小型デバイス | SATA or NVMe(Type 2242) | サイズ優先。2242サイズの製品もあり、省スペース性が重視される環境に最適。 |

価格を重視するならSATAでも十分ですが、より速さや快適さを求める作業ではNVMeを選んだほうが確実に効果を実感できます。使用目的に合わせて、必要な性能と予算のバランスを見極めて選ぶことが重要です。

M.2 SSDの選び方とは?

M.2 SSDを選ぶ際は、以下の3つの観点を軸に検討しましょう。

- 転送速度と容量のバランス

- 寿命に関わるTBWとDRAM搭載の有無

- 発熱対策としてのヒートシンクの必要性

なお、用途に応じた選定も重要です。

例えば、メールや文書作成程度の軽作業ならSATA SSDでも十分といえます。一方で動画編集やゲーム用途には、高速なPCIe Gen4/Gen5対応モデルや大容量タイプが適しています。

また、DRAM(キャッシュメモリ)を搭載したSSDは、データの読み書きを一時的に高速化する仕組みを備えており、アクセス速度が安定しやすいという特長があります。負荷の高い作業や長時間の連続使用が多い環境では、こうしたモデルを選ぶことで全体的なパフォーマンスの維持につながります。

転送速度と容量の適切なバランス

SSDは用途に応じて、転送速度と容量のバランスで選ぶことが重要です。

作業内容ごとの最適なSSDを以下にまとめてみました。

- 一般的なビジネス用途(Web検索・Office・写真管理など)

推奨速度目安:約3.5GB/s(PCIe 3.0 ×4)

推奨容量:120~256GB

文書や画像管理、軽い編集作業でもストレスなく利用可能です。 - ゲーム

推奨速度目安:約9.5GB/s(PCIe 5.0 ×4)

推奨容量:512GB~

ロード時間短縮と多数のタイトル管理に対応。Gen4以上が推奨。 - 高解像度の画像・動画編集を行う場合

推奨速度目安:約7GB/s(PCIe 4.0 ×4)

推奨容量:1TB~

大きな素材ファイルを扱う作業では、高速転送が作業効率を大きく左右する。

これらの組み合わせを参考に、ぜひ実際の作業内容や使用頻度に合ったSSDを選んでみましょう。

TBW値とDRAM搭載の有無で寿命が変わる

SSDの寿命を評価する指標の一つに「TBW(Total Bytes Written)」があります。

これはSSDにどれだけのデータを書き込めるかの目安で、ホストからの書き込みのみを対象としています。ここで重要になるのが「DRAMキャッシュ」の有無です。

DRAM搭載SSDは、データの管理情報(FTLマッピング)を高速なDRAMに保持するため、不要な書き込みが減り、読み書きの反応も速くなります。動画編集やゲームなど、処理が多い作業を行う場合に特に効果を感じやすいポイントです。

一方、DRAMレスSSDは管理情報をNANDに直接書き込むため、読み書きの速度が落ちやすく、負荷がかかる場面では動作が不安定になることもあります。

ヒートシンクは必須?温度管理のコツ

高性能なM.2 NVMe SSDは、高速なデータ転送を行うため、発熱量が大きくなります。この熱によってSSDの性能が落ちる「サーマルスロットリング」や故障のリスクを防ぐために、ヒートシンクの装着は非常に重要です。特にデータ読み書きが頻繁な用途(ゲーム、動画編集、PS5の拡張など)では、ヒートシンクの使用が推奨されています。一方で、SATA SSDのような発熱の少ないモデルでは基本的に不要です。

後付けのヒートシンクを選ぶ際は、取り付けスペースと干渉の有無を確認しましょう。スリムな小型モデルから冷却ファン付きの大型モデルまであり、取り付け場所や使用環境に応じて選定が必要です。また、取り付け方法も重要で、ねじ止めやクリップ式、テープ式などがあります。頻繁に着脱するならクリップ式、固定性を重視するならねじ止め式が適しています。放熱効果を高めるには、シリコンパッドを併用し、密着性の高い装着を心がけることがポイントです。

M.2 SSDの取り付け手順

M.2 SSDの取り付けは、慣れれば比較的シンプルな作業ですが、初めての方に注意点も多い工程です。作業には基本的な工具と事前のマザーボード確認が必要で、取り付けの際の静電気対策やスロット選びも重要なポイントです。特に初心者の方は「差し込み方」など、見落としやすい細部に注意しながら、落ち着いて作業を進めていきましょう。

必要な工具とマザーボードの確認ポイント

【必要な工具】

プラス1ドライバー:M.2 SSDのヒートシンクや本体を固定するネジを回すために使用します。最近では、工具不要で固定できる留め具を採用しているマザーボードも増えていますが、念のため用意しておくと安心です。

【マザーボード上のM.2スロット位置確認方法】

- M.2スロットには、CPU直結の高速なスロットとチップセット経由のスロットの2種類がある場合があります。

- OSをインストールするメインのSSDは、性能を最大限に引き出すために、CPUに近いCPU直結のスロットに装着しましょう。

- マザーボードに複数のM.2スロットがある場合、どちらがCPU直結かなどの詳細な仕様は、製品のマニュアルで確認しておきましょう。

初心者でも安心の取付手順

初心者の方は、特に以下のポイントに気を付けましょう。

- 静電気の除去:PCパーツは静電気に非常に弱いため、作業前にドアノブなどの金属部分に触れて、体に溜まった静電気を放電してください。

- 電源の遮断:安全のため、PCに接続されている全てのケーブル(特に電源ケーブル)を抜き、電源ユニットの主電源スイッチをオフにしてください。

- 増設用のネジ:M.2 SSDを増設する場合、マザーボードに付属のネジがないときは別途「M2x4」サイズのネジを準備する必要があります。

また、取り付け手順については以下のステップで進めてみましょう。

- ヒートシンクの取り外し:プラスドライバーを使い、マザーボードに固定されているM.2スロット用のヒートシンクのネジを外し、ヒートシンクを取り外します。

- M.2 SSDの挿入:M.2 SSDをスロットに対して斜めの角度(約30度)で差し込みます。

- 保護シールの剥離:ヒートシンクの裏側についているサーマルパッドの保護シールを剥がします。

- ヒートシンクとSSDの固定:SSDを水平に倒し、その上からヒートシンクを被せ、ネジでマザーボードに固定します。これで取り付けは完了です。

M.2 SSD取り付けの際によくある失敗例と、その対処方法についてもご紹介します。

- SSDがスロットにうまく刺さらない

- 原因:水平に差し込もうとすると、うまくはまらないことがあります。

- 対処法:M.2 SSDはスロットに対して斜めの角度で差し込むのが正しい方法です。差し込んだ後、水平に倒してネジで固定します。

- SSDの性能が思ったより出ない

- 原因:複数のM.2スロットがあるマザーボードで、より低速なチップセット経由のスロットにメインSSDを取り付けてしまっているケースが考えられます。

- 対処法:OSをインストールするSSDは、マザーボードのマニュアルで確認し、最も高速なCPU直結のスロットに取り付けることを推奨します。

よくある質問

M.2 SSDとSSDの違いは?

M.2 SSDは、従来の2.5インチSATA接続SSDと比べて小型で、マザーボードに直接差し込む仕様のため配線が不要です。さらに、M.2 SSD はPCIe接続とNVMe対応により、データ転送速度が大幅に向上します。速度・サイズ・接続方式の3点で進化した、次世代の高性能ストレージです。

M.2 SSDにヒートシンクは必須?

高性能なM.2 NVMe SSDは発熱が大きいため、ヒートシンクの装着が推奨されます。特にデータの読み書きが頻繁な用途では、発熱による性能低下や故障を防ぐために有効です。ただし、発熱の少ないSATA接続SSDには基本的に不要です。用途と設置環境に応じて判断しましょう。

快適なインターネット接続環境には

J:COM NET

せっかく高性能なM.2 SSDを導入しても、ネット環境が不安定ではPC本来のパフォーマンスを活かしきれません。

J:COM NETでは、最大10Gbpsの超高速通信に対応した「J:COM 光 10G」を提供しており、大容量データのやり取りや高画質動画のストリーミングにも余裕を持って対応できます。

さらに、Wi-Fi 7対応★の次世代 AI Wi-Fi対応のルーターも利用でき、通信状況によって自動で周波数帯を切り替え。さらにAIが過去の利用状況を分析して、使うほど快適なWi-Fi環境をサポートしてくれます。

詳しくはこちら

M.2 SSDと合わせて、ネット環境もしっかり整えることで、PC作業やゲームプレイがさらに快適にできるでしょう。

快適なインターネット回線ならJ:COM NET

なお、利用可能なコース(光1G/10G)はエリアや物件により異なります。お住まいのエリア・住居タイプで利用可能なコースは料金シミュレーションをご確認ください。

J:COM 光の10Gコースは、最初の6カ月、実質月額0円※1で利用できます。料金やプランをより詳細に知りたい方には、お住まいのエリアや住居タイプに合わせたシミュレーションがお勧めです。

料金シミュレーションはこちら

- コース・エリアにより未提供の場合あり。Wi-Fi 7の機能を利用するには、対応端末が必要。

- 戸建住宅の場合。WEB限定スタート割・キャッシュバック2万円を月額換算、7カ月目以降6,160円(税込)/月~。2年契約、自動更新。途中解約は解除料要。

まとめ

M.2 SSDは、従来のストレージと比べてコンパクトかつ高速で、現代のPC環境にぴったりのストレージです。選び方にはいくつかのポイントがあり、購入前には用途や環境に合ったモデルをチェックしておきましょう。また、取り付けには基本的な知識と準備が求められますが、手順を押さえておけば初心者の方でもスムーズに作業ができます。

M.2 SSDを初めて導入する方にも、自身の利用目的に適した製品選びと基本的な取り扱い方が理解できるようになれれば幸いです。ぜひ今後の環境構築やパーツ交換の参考にしてください。

「Wi-Fi」は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。

関連コラム

インターネットの回線速度の快適さの目安は?計測方法や遅い場合の解決法を紹介!

公開日:2024年8月30日

更新日:2026年1月13日

インターネットを利用していて「通信速度が遅い」「なかなか動画がはじまらない」などと困ったことがある方も多いのではないでしょうか。また、そ…

続きを読むWi-Fi(WiFi)がつながらない時のまずチェックすべきことと対処方法を7つ紹介!

公開日:2023年1月30日

更新日:2026年1月13日

「今すぐインターネットが使いたいのに、Wi-Fiがつながらない!」と悩んでいる方もいるのでは。急にWi-Fiがつながらなくなると、ストレスを感じると…

続きを読むWi-Fi(WiFi)のパスワードを確認するための4つの方法!わからない時の対応方法を解説

公開日:2023年10月31日

更新日:2026年1月13日

はじめて利用するWi-Fiに接続する際には、接続するためのパスワードが必要です。スマホやパソコンのWi-Fiの接続設定でネットワークを選択した時に…

続きを読むWi-Fi(WiFi) aとgの違いと特徴は?

使い分けシーン完全解説

公開日:2023年10月31日

更新日:2026年1月13日

Wi-Fiの周波数の2.4GHzと5GHzはそれぞれに特徴があり、強みと弱点が異なります。2.4GHzは障害物に強く、遠くまで届きます。5GHzは電波干渉が起…

続きを読むモデムの交換は無料でできる?

具体的なケースや交換の手順を解説!

公開日:2023年8月31日

更新日:2026年1月13日

長年同じインターネット回線を使っていると、モデムの故障や老朽化などが原因で通信が遅くなることもあるため、モデムの交換を考えている方もいる…

続きを読む回線とは?

種類や選び方、通信速度対策まで解説

Wi-Fi中継機は効果ない?

正しい選び方と最適な設置場所について解説

ネット回線とは?

初心者でも損しない選び方、開通までの流れを徹底解説

インターネット料金相場は?

仕組みや安くする方法・注意点を解説

公開日:2025年9月30日

更新日:2026年1月13日

インターネット回線の料金は、契約する回線の種類やプラン、キャンペーンによって大きく異なります。毎月の通信費を少しでも抑えるためには、料金…

続きを読む10ギガ光回線は必要?

メリット・デメリットと必要な人を解説

公開日:2025年9月30日

更新日:2026年1月13日

光回線のギガは、数字が大きいほど通信速度が速く快適になります。その中でも10ギガ光回線は高速通信を可能にしますが、自分に必要か判断がつかな…

続きを読む戸建て光回線が繋がらない3つの原因と原因別に6つの対処法を解説!

インターネット接続不良を解決

公開日:2025年9月30日

更新日:2026年1月13日

戸建て光回線が突然繋がらなくなり、困るケースは少なくありません。しかし問題を解決しようにも、何をどう対処すればいいかわからないのではない…

続きを読む戸建て光回線の乗り換え方法を解説!

手順やタイミングから費用まで

公開日:2025年9月30日

更新日:2026年1月13日

戸建て光回線を乗り換えることで、通信速度の向上や月額料金がお得になるなどのメリットがあります。しかし、乗り換えには違約金や工事費の残債、解…

続きを読むUPnPとは?

Universal Plug and Play機能の正体と無効にする理由

公開日:2025年9月30日

更新日:2026年1月13日

UPnP(Universal Plug and Play)は、PCやゲーム機、スマート家電などをネットワークに接続する際、設定を自動で行ってくれる便利な機能です。…

続きを読む【2025年最新】

Wi-Fi(WiFi)ルーター選び方ガイド

公開日:2025年7月31日

更新日:2026年1月13日

在宅ワークや動画視聴、スマート家電の普及により、家庭内のネット環境はますます重要になっています。しかし、「どのWi-Fiルーターを選べばいいか分か…

続きを読むWi-Fi 6(WiFi6)とは何?

5GやWi-Fi 5(WiFi5)との速度・性能の違いを徹底解説

公開日:2025年7月31日

更新日:2026年1月13日

最近、家のWi-Fiが遅く感じることはないでしょうか?動画が止まったり、ゲーム中にラグが発生したり…。複数のデバイスを同時に使うことが当たり…

続きを読むMbpsとは何?

快適な速度の目安とGbpsとの比較、遅い時の改善策を解説!

公開日:2025年7月31日

更新日:2026年1月13日

インターネット回線の「速さ」を表す単位として「Mbps」というものがあります。「この数値が高ければ速い」というイメージはあっても、実際にどれ…

続きを読むインターネットが繋がらない時の

原因と対処法を解説!

公開日:2025年6月30日

更新日:2026年1月13日

インターネットが突然つながらなくなった時、原因がどこにあるのか分からず困った経験はありませんか?本記事では、スマホ・PC・Wi-Fiルーター・料…

続きを読むWi-Fi(WiFi)の利用にはインターネット回線の契約が必要?種類や選び方を紹介

公開日:2025年3月31日

更新日:2026年1月13日

自宅でWi-Fiを快適に利用するには、自分のライフスタイルや、その利用目的に合ったインターネット回線を選ぶことが重要です。現在、自宅向けの主な…

続きを読む引っ越し先のWi-Fi(WiFi)準備はどうする?使用の流れや気をつけることを解説

公開日:2025年3月31日

更新日:2026年1月13日

引っ越しには、家具や荷物の整理だけでなく、Wi-Fi環境の準備も重要です。「新居のWi-Fi環境はどうすれば正解?」「新居でのWi-Fi選びで迷っている」…

続きを読むWi-Fi 7(WiFi7)とは?

Wi-Fi 6(WiFi6)との違いや速度・特徴・対応機器を徹底解説

公開日:2025年2月26日

更新日:2026年1月13日

2023年末にWi-Fi 7の解禁が報じられた後、各社から続々とWi-Fi 7に対応したルーターの新製品が発表されており、従来の無線通信技術より通信効率や…

続きを読む光回線の電話サービスとは?

ひかり電話との違いや利用するメリットも解説

公開日:2024年10月8日

更新日:2026年1月13日

光回線を使った電話サービス「光電話」は、光ファイバーを経由して通話を行います。光電話の導入を考えている人の中には、「光電話に乗り換えるメリ…

続きを読むWi-Fi(WiFi)ルーターの寿命とは?

買い替えのタイミングや選ぶポイントを解説

公開日:2024年8月30日

更新日:2026年1月13日

インターネット速度の低下や、Wi-Fi接続の不安定さに悩んでいませんか?上記の問題は、Wi-Fiルーターの寿命が原因かもしれません。寿命を迎えたルー…

続きを読む光回線の4種類の特徴とは?

メリットやデメリットなど違いをわかりやすく解説

公開日:2024年8月30日

更新日:2026年1月13日

光回線の導入を考えているものの「光回線にはどのような種類がある?」「どの光回線を選べば良いかわからない」とお悩みの方がいるかもしれません。…

続きを読む光回線がつながらない時の対処法は?

焦らず試したい対処法を原因別に解説!

公開日:2024年7月31日

更新日:2026年1月13日

光回線がつながらなくなり、原因がわからず困っている方がいるかもしれません。突然インターネットが使えなくなると焦るものですが、落ち着いて対処…

続きを読むゲームは光回線でもっと快適に!

必要な速度の目安や通信環境作りのポイントを紹介

公開日:2024年6月28日

更新日:2026年1月13日

オンラインゲームをもっと快適にプレイするなら、光回線への乗り換えで本格的に通信環境を見直してみるのも選択肢のひとつです。光回線なら、光フ…

続きを読む光回線のルーターを接続して配線する方法は?スマホやパソコンの接続設定も紹介

公開日:2024年6月28日

更新日:2026年1月13日

スマホやパソコンをインターネットに接続する際には基本的に、ルーターを設置して自宅に通信環境を構築することになります。光回線の利用を始める…

続きを読むJ:COM NETの評判は?

通信速度や料金、割引、オプションについての利用者の声を紹介!

公開日:2024年5月31日

更新日:2026年1月13日

自宅にインターネットを導入する場合、利用する方の口コミは気になるところです。「インターネットを快適に利用できるだろうか」「トラブルがあった…

続きを読むONU(光回線終端装置)とは?

モデム、ルーター、ホームゲートウェイとの違いを解説

公開日:2024年5月31日

更新日:2026年1月13日

光回線の契約の準備で「ONU」という言葉を耳にして、何のために利用する機器なのか、気になっている方もいるのではないでしょうか。ONUは、回線を…

続きを読むテレビをインターネットに接続すると何ができる?設定できない時の対処法を紹介

公開日:2024年5月31日

更新日:2026年1月13日

テレビをインターネットに接続すれば、リモコンひとつで、動画配信サービスの映画やドラマを大画面で視聴できるようになります。LANケーブルによる有…

続きを読むWi-Fi(WiFi)の通信速度を上げる8つの方法!ルーターの設置場所から設定まで徹底解説

公開日:2024年3月29日

更新日:2026年1月13日

Wi-Fiと接続すると、スマホやテレビ、パソコンやゲーム機などのいろいろな端末でインターネットが利用できます。オンライン会議や自宅での作業など…

続きを読むパソコンがWi-Fi(WiFi)につながらない原因と簡単に試せる対処法6選

公開日:2024年3月29日

更新日:2026年1月13日

パソコンがWi-Fiにつながらず、原因を探している方もいるかもしれません。いざ使いたい時にWi-Fiがつながらないとストレスを感じることもあるでし…

続きを読む大阪でおすすめの光回線は?

ネット回線を選ぶ時のポイントや申し込み方法、注意点も解説

公開日:2024年3月29日

更新日:2026年1月13日

大阪で光回線を契約予定で、申し込みの方法や契約先の候補を調べている方もいるかもしれません。光回線を契約するなら、サービスの選び方や契約の注…

続きを読む戸建てで光回線を利用するメリット・デメリット、選び方を徹底解説

公開日:2024年2月29日

更新日:2026年1月13日

戸建てタイプの光回線とは、戸建て住宅にお住まいの方向けの料金プランです。戸建てに住む方が光回線を導入する時、「光回線にはどのようなメリット…

続きを読む通信速度が遅い時の10の対処法!

考えられる原因と速度の測定方法も紹介

公開日:2024年2月29日

更新日:2026年1月13日

インターネットの通信速度が遅く、原因や対処法を探している方もいるかもしれません。今まで普通に使えていたのに、急に速度が低下するとストレスを…

続きを読む光回線の乗り換え方法を紹介!

その手順や開通までの期間、注意点をわかりやすく解説

公開日:2024年2月29日

更新日:2026年1月13日

光回線の乗り換えをすれば、料金が安くなったり、今より快適にインターネットが使えるようになったりなど、メリットが受けられる可能性があります…

続きを読む通信速度の目安とは?

基礎知識や測定方法、ゲームに影響するping値も紹介!

公開日:2024年1月31日

更新日:2026年1月13日

自宅でインターネットを利用する時に、「なかなか動画が再生されない」「サイトの読み込みが遅い」と感じたことはないでしょうか。インターネット…

続きを読む光回線の速度はどれぐらい?

平均的な速度や今すぐできる測定方法を紹介

公開日:2024年1月31日

更新日:2026年1月13日

光回線の速度は普通どれぐらいなのか、気になっている方もいるのではないでしょうか。光回線の速度は、最大速度で1~10Gbps程度です。実測では、最…

続きを読む一人暮らしのWi-Fi(WiFi)の選び方とは?種類や事前に知っておきたいポイントも紹介

公開日:2023年11月30日

更新日:2026年1月13日

一人暮らしをする時、自宅にWi-Fiを導入するか悩む方も多いのではないでしょうか。「どれを選べばいいのだろう」「そもそもWi-Fiが必要なのだろう…

続きを読む引越し時のインターネットの準備はどうしたら良い?ポイントや手続きを解説

公開日:2023年11月30日

更新日:2026年1月13日

引越しする場合には、現在利用しているインターネットでの手続きが必要で、場合によっては撤去工事や開通工事も必要となります。「どのような準備が…

続きを読む光コンセントとは?

探し方や種類・設置場所について解説

公開日:2023年11月30日

更新日:2026年1月30日

光回線の開通工事をすると、自宅に光コンセントが設置されます。光回線の通信のための機器を光コンセントに接続することで、インターネットが利用…

続きを読む引越しの時に光回線の手続きは何をすれば良い?継続、乗り換えの手順と注意点を解説

公開日:2023年9月29日

更新日:2026年1月13日

引越し先でも光回線を利用したいと考えていて、具体的にどんな手続きが必要なのか、調べている方も多いでしょう。契約中の光回線を継続利用するため…

続きを読む自分が契約しているプロバイダを確認する5つの方法!おすすめのネット回線も紹介

公開日:2023年9月29日

更新日:2026年1月13日

自分がどのプロバイダを契約しているのかわからなくなり、プロバイダを確認するにはどうすれば良いのか、確認方法を調べている方もいらっしゃるでし…

続きを読む賃貸マンションで光回線を利用するには?

工事が不要になる設備状況についても解説

公開日:2024年10月8日

更新日:2026年1月13日

光回線を導入すれば、自宅に安定したインターネット環境が導入できます。お住まいのマンションで光回線を導入するにはどうすれば良いのか、工事はど…

続きを読むプロバイダの乗り換えの手順を3ステップで解説!メリットや注意点もまとめて紹介

公開日:2023年7月31日

更新日:2026年1月13日

通信環境の改善や、通信費の節約などのために、プロバイダの乗り換えをしたいと考えている方もいるのではないでしょうか。ただいざ乗り換えとなると…

続きを読むWi-Fi(WiFi)マークの種類と意味は?

異常を知らせる表示が出た時の原因と対策を紹介

公開日:2023年7月31日

更新日:2026年1月13日

スマホやパソコンに表示されるWi-Fiマークがいつもと違っていて、原因は何なのか気になっている方もいるかもしれません。Wi-Fiマークには、接続や電波…

続きを読む光回線工事の内容をわかりやすく解説!

費用や流れも

公開日:2024年6月28日

更新日:2026年1月13日

光回線を新たに開通する際には、自宅での工事が必要です。光回線の利用を始めるにあたって、工事の内容が気になっている方もいるかもしれません。…

続きを読むメッシュWi-Fi(WiFi)とは?

初心者向けに機能や仕組みをわかりやすく解説!

公開日:2024年5月31日

更新日:2026年1月13日

メッシュWi-Fiは、複数のアクセスポイントを設置して、網目状のネットワークで、家じゅうをカバーできる通信技術です。自宅のWi-Fi環境の改善を考えて…

続きを読むモデムとは?

ルーター・ONUとの違いと接続方法・Wi-Fiの選び方についても紹介

公開日:2023年3月31日

更新日:2026年1月30日

インターネットをご自宅で利用する時には、モデムが必要となる場合があります。モデムはインターネット回線とご自宅のスマホやパソコンをつなぐ時…

続きを読むプロバイダとは?

初心者向けに役割や選び方をわかりやすく解説

公開日:2023年3月31日

更新日:2026年1月13日

インターネットをご自宅に導入するにあたり、「プロバイダ」という言葉を目にしたり、耳にしたりした方もいるのではないでしょうか。プロバイダは…

続きを読む光回線とは?

種類やメリット、別回線との違いや選び方を紹介!

公開日:2024年5月31日

更新日:2026年1月13日

インターネット回線を探している方のなかには「光回線が速い」と聞いて、光回線の契約を検討している方も多いのではないでしょうか。インターネット…

続きを読むインターネットの始め方と注意点を初心者向けにかんたん解説

公開日:2023年1月30日

更新日:2026年1月13日

「インターネットを始めるには何をすれば良いのか」「契約先はどうやって選べば良いのか」など、悩んでいる方もいるのでは。特にはじめてインターネ…

続きを読むWi-Fi(WiFi)とは?

【初心者向け】使うメリットや注意点、規格の種類も解説

公開日:2024年7月31日

更新日:2026年1月13日

自宅にWi-Fi環境があれば、スマホやパソコン、ゲーム機などで気兼ねなくインターネットが使えるようになります。Wi-Fiとはそもそも何なのか、Wi-Fi…

続きを読む- J:COM トップ

- サービス紹介

- 光回線ならJ:COM NET(インターネット回線)

- Wi-FiならJ:COMの次世代 AI Wi-Fi

- J:COM NETのお役立ちコラム

- M.2 SSDとは?特徴と選び方・取り付け方まですべて解説